新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:藤澤諒一)は、これまで100社以上にわたる営業支援を行ってきた実績を活かし、資金調達を実施しているスタートアップ企業リストを無償で提供いたします。

スタートアップ企業は、意思決定のスピードが速く情報感度も高いため、トップ層(CxO)へのアプローチが成功すると一気に商談化し、大きな取引獲得につながる可能性があります。一方で、大企業向け営業と同じ感覚で行うと、ニーズをつかみ損ねたり、タイミングを逃してしまうケースも少なくありません。

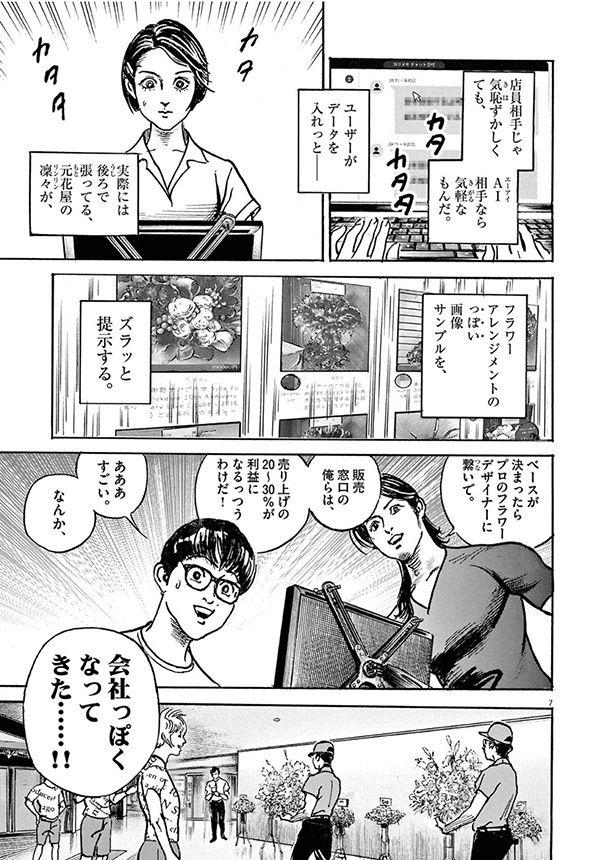

Emoooveでは、こうしたスタートアップ企業との商談獲得率を高めるためのノウハウを蓄積しており、短期成約を狙うテクニックから中長期的な関係構築に不可欠なポイントまで、BtoB担当者が知っておくべき実践ステップを網羅しています。「資金調達済みスタートアップ企業リスト」は、当社が保有する国内最大級のデータベースから厳選した有望企業をピックアップ。効率的なアプローチにより、決裁者アポの獲得と迅速な商談化をサポートします。さらに、当社の営業代行サービスと組み合わせて活用いただくことで、営業成果の最大化を目指すことも可能です。

<リスト活用メリット>

資金調達済みで成長意欲の高い企業を集約

調達状況や業種を把握しながら、最適なターゲットへ効率よくアプローチ可能スピード感ある意思決定で商談が加速

ベンチャー企業ならではの意思決定の速さにより、受注へ繋がりやすいCxOへの直接アプローチにより、営業効率を最大化

LinkedIn/Facebook/𝕏/レターなどでCxOに直接アプローチすることで、営業効率最大化を実現営業代行と組み合わせることでさらなる成果向上

社内のリソース不足を解消し、短期間で商談数や受注率を高めることが可能

新規開拓を加速させたい企業の営業担当者・経営者の皆様は、ぜひこの機会に資金調達スタートアップ企業リストをダウンロードいただき、明日からの営業活動にお役立てください。

■こんな方におすすめ

スタートアップ企業へのアプローチ方法がわからない方

商談数が伸び悩んでいる方

意思決定者とのアポイントを獲得し、売上を最大化したいBtoB営業担当の方

社内リソース不足で、営業効率向上が必要な方

株式会社Emoooveは今後も、営業活動に有益な情報とソリューションを提供し、企業様のビジネス成長を後押ししてまいります。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

こちらのリストは、下記リンクよりどなたでも無料でダウンロードが可能です。

初著書「LinkedIn Sales Navigator 活用術」をリリース!新時代の営業手法である”LinkedInセールス”について詳しく解説しております。

令和6年9月17日(火)に、初著書「LinkedIn Sales Navigator 活用用術」をリリースし、

・発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得

・書籍出版記念オンラインセミナーでは広告費用ゼロで300名の集客

を実現いたしました。

書籍では、新時代の営業手法として注目されているビジネスSNSの「LinkedIn(リンクトイン)」を使用し、営業活動の売り上げ最大化を実現する為の最新アプローチ法を具体的に紹介しています。

米国で既に主流となっている営業手法を日本市場に適応させた形で具体的に解説することで、営業に携わるビジネスパーソンの皆様に新たな視点を提供している書籍となっています。

【書籍情報】

・タイトル:『BtoBセールスを加速するLinkedIn Sales Navigatot活用術』

・発売日:2024年9月17日(火)

・予定価格:1,540円(税込)

・著者:(著)藤澤諒一・峰可樹

・ダウンロードURL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ