弊社の主力事業「キーマンアポインター(営業支援サービス)」垂直立ち上げの軌跡から、事業立ち上げ方法を解説

「新規事業をゼロから立ち上げるのは難しい」――そう思って腰が重くなることはありませんか? しかし実際のところ、ポイントをしっかり押さえさえすれば、意外なほどスムーズに事業が軌道に乗るケースも少なくありません。今回は、もともと前職で大企業~スタートアップ企業の新規事業開発のご支援をしていた経験や、私たちが「キーマンアポインター(営業支援サービス)」をリリースし誰もが知る大企業やメガベンチャーなど100社以上の企業様と取引させていただくまでに至った“垂直立ち上げ”の軌跡を、惜しみなくお話しします。

最初はわずか2人で始めた事業でしたが、今では50人近いチームに成長させることができました。もちろん、その道のりには数多くの試行錯誤と学びがありました。2025年に向けて事業拡大を目指す方、あるいはこれから新規事業を立ち上げようと考えている方に、この経験が少しでも参考になれば幸いです。

※キーマンアポインター:一般的なメール営業やテレアポだけでなく、LinkedInなどのビジネスSNSを活用して“大手企業部長クラスなどの決裁者”へダイレクトにアプローチし、アポイントを獲得するという仕組みを強みにした営業支援事業

事業拡大10ステップ

それでは、キーマンアポインターを立ち上げていく中で見出した“10ステップ”を一つずつ解説していきます。大きな成功を収めるためには、むしろ泥臭い作業や根気強い検証が欠かせません。ぜひ、「自分ならどう応用できるか」を考えながら読み進めてみてください。

① 前職で感じていた業界課題

まず最初にあったのは「業界全体の課題をどうにかできないか」という強い想いでした。私自身、前職で新規事業開発支援を行っていた際に、BtoBの営業支援に関わるケースが多かったのです。一方で、共同創業メンバーも別の会社で営業支援企業の立ち上げを行っており、「アポイントが一向に生まれない」「せっかくのアポが受注につながらない」といった行き詰まりを目の当たりにしてきました。それだけではなく、業界内では「あの会社は対応がよくない」「結果が出ない」といったマイナスの噂も数多く耳にしました。

このような状況を見て、「もっとクライアントがちゃんと成果を得られる営業支援を作れないか?」という問題意識が芽生えたのが、そもそものきっかけでした。

② ひょんなことから事業アイデア着想

とはいえ、最初から明確な仕組みがあったわけではありません。最初はただ「営業支援業界にある課題を何とか解消したい」という信念だけ。形も定まっていないまま手探り状態で動いていたんです。

そんな折、たまたま依頼していた営業支援会社がFacebookを活用して営業していると知り、かつ優れた成果を出しているという事実を目撃しました。そこで、ふと「ビジネスSNSであるLinkedInにも、営業活動に特化した機能があるんじゃないか?」と調べてみたところ、“大手企業の部長クラスや役員クラスを含むキーマンと直接繋がれる”という可能性を発見しました。そして「これならば、従来の方法よりも効率的に決裁者へアプローチできるかもしれない」と強く感じたのです。実は前職でも、LinkedInを使った営業でそこそこ成果が出たことを思い出し、「もう一度本格的に検証してみよう」と立ち上がったのが、今のキーマンアポインター誕生の第一歩でした。

③ テストセールスから手応えを感じる

手始めに作ったのは、本当にシンプルな営業資料だけ。細かいところは後回しにして、とにかく先に「動いてみる」ことにしたのです。ありがちな話として、多くの人はサービス内容や料金体系を緻密に詰めすぎるあまり、肝心の“実行”まで時間がかかってしまいます。けれど、新規事業のスタート時点では、まずはフットワークを軽く動き始めてみるほうが、大きなチャンスをつかむきっかけになります。

そして実際にアポ取りや商談をしてみたところ、驚くほど早い段階で受注に成功。「それなら正式に事業化しよう」と、アクセルを踏んだわけです。この初期検証の素早さが、その後の成長に直結しました。

④ 明確なUSP策定

事業を拡大するにあたって、絶対に外せないのがUSP(Unique Selling Proposition)の定義です。USPとは、「競合他社にはない自社ならではの強みや価値」のこと。これが曖昧なままだと、価格だけの勝負に巻き込まれたり、受注率が伸び悩んだりして苦戦することが多いのです。

弊社の場合、「LinkedInを軸にキーマンにダイレクトアプローチできる」「ターゲット企業の質の高い商談を獲得できる」という点をわかりやすく打ち出しました。この部分が明確化されていたことで、クライアント企業に「それなら試してみたい」と思ってもらいやすくなり、成約までのスピードが格段にアップしました。

⑤ 泥臭い営業活動

当初は低コストで泥臭い営業手法もフル活用していました。具体的には、よくあるテレアポ、ホームページのフォーム送信、交流会への参加など、とにかくできることは全部試した感じです。

私自身はどちらかといえば人見知りぎみで、交流会は正直ストレスを感じるタイプでしたが、それでも週5回足を運んだ時期もありました。

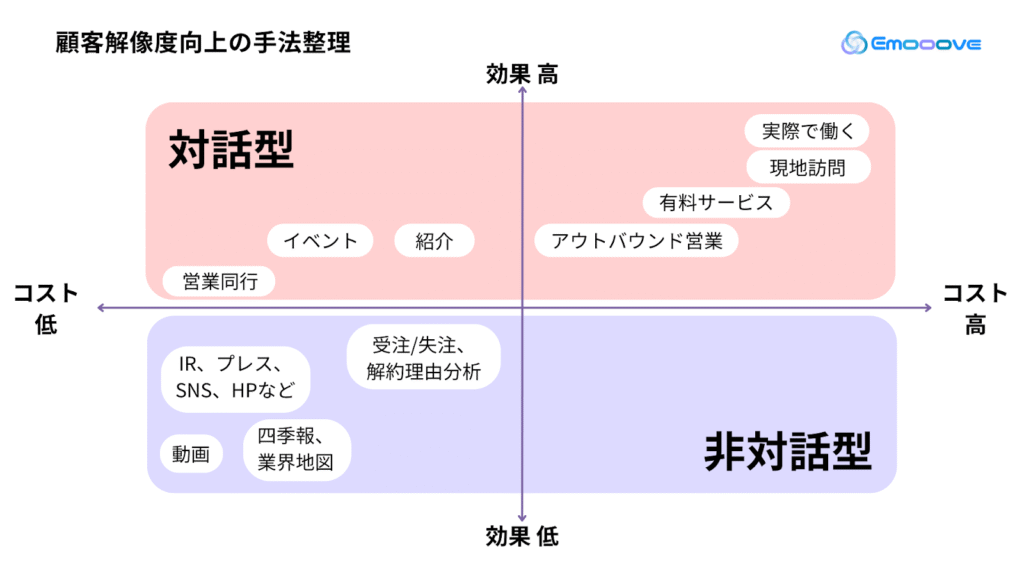

⑥ 低コストチャネル、全検証

またPaidチャネルも気になったので、とにかく「費用対効果が良さそう」なものは全方位で手を伸ばして検証しました。気づけばリードソースが30個近くになり、さすがに管理が追いつかなくなってきて「これはやりすぎかも…」と笑っていた時期もあります。

しかし“広く手を出してみる”というのは、初期段階ならではの強みでもあります。一歩踏み出してみないと得られないデータや発見があるので、その後の絞り込みや優先順位の決定にも役立ちました。

⑦ ポジショニング戦略の遂行(本、セミナー、SNSなど)

ある程度クライアントがつき始めた時期に、次に意識したのが「ポジションを明確に取る」という戦略でした。実はLinkedIn営業に特化したサービスを展開している企業は他にもありましたが、知名度が低かったり、あまり表立ったブランディングをしていなかったりする印象がありました。そこで、弊社は「LinkedInで決裁者アポを獲得するならここしかない」と思ってもらえるよう、一気に突き抜ける方針を取ったのです。

具体的には、セミナー開催やSNS(特にXやLinkedIn)での情報発信、それから書籍出版などを一気に進めました。お盆休みには短期集中で書籍を執筆し、ありがたいことにAmazonで1位を獲得するほど好評をいただきました。この実績が新たな信用を生み、「LinkedIn営業や決裁者アポに興味があってEmoooveを知った」というインバウンドにも繋がり、また別の企業様と関係が生まれる――そんな正の循環が回り始めたのです。

⑧ プライシング

アポが取れるようになったとはいえ、次に直面した課題が「支援品質」と「利益率」です。クライアントが増えれば、当然対応すべき業務が増えますし、サポート体制も充実させなければいけません。そこで、これまでなんと5〜6回ほど料金変更を実施してきました。

結果として、品質を高める分のコストを適切に価格に反映できるようになり、お客様の満足度も向上。さらに社員へ利益を還元する余地も生まれ、チーム全体のモチベーションも上がりました。何より料金を上げたからといって、受注率が大きく下がるわけではないことが分かったのは大きな収穫でした。「適切な価格設定」と「ターゲティング」の調整は、新規事業の規模が大きくなるほど重要性を増してくると痛感しています。

⑨ SNSマーケティング

ここからは直近の取り組みです。最近、主戦場として力を注ぎ始めたのが「Xを活用したSNSマーケティング」です。BtoBサービスとXの相性はどうなのかと思う方も多いかもしれませんが、実はかなり良い手応えがあります。私自身もともとXが得意だったこともあり、運用を本格化させたらたった1ヶ月で300リードを獲得し、その中から誰もが知る大企業との商談がいくつも進んでいる状態です。

Xはリアルタイム性が高く、また経営層や役職者の方々が情報収集の一環で利用するケースも増えています。ちょっと侮れないチャネルだと今あらためて感じています。これから新規事業を伸ばしたい方は、意外と“X活用”が未来を切り拓くカギになるかもしれません。

⑩(今後)コンテンツマーケティング

そして、これからの展望として考えているのが「コンテンツマーケティングの大幅強化」です。これまで培ってきた事例やノウハウを体系的にまとめ、ウェブメディアやホワイトペーパー、動画コンテンツなどを多角的に発信していきたいと考えています。

たとえば、Xで多くの読者に「おっ?」と目を留めてもらい、そこからオウンドメディアやランディングページに誘導し、より濃い情報を提供するといった流れです。もちろん、反対にメディアの中身を短い投稿に活かす方法もあるでしょう。複数のチャネルを掛け合わせることで“メディア × SNS”の相乗効果を狙い、さらに多くの企業にキーマンアポインターの価値を伝えていこうと思っています。すでにリード数が激増する予感がしており、来年以降もどんな出会いが生まれるのか、とても楽しみです。

終わりに

ここまでかなり長いお話になってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。少しでも「自分の事業でも応用できそう」というヒントがあれば嬉しいです。もし「営業支援について聞きたい」「事業開発で悩んでいる」という方がいらっしゃれば、いつでも遠慮なくご連絡ください。わたしたちがこれまで培ってきた成功事例も失敗例も、すべてオープンにしながら二人三脚で事業を成長させるお手伝いができればと思っています。

新規事業はワクワクする反面、不安や壁にぶつかることも少なくありません。しかし、その壁を突破すれば、今まで想像もつかなかったような可能性が広がります。2025年に向けて「よし、やってみよう!」と一歩踏み出すきっかけになれたなら、これ以上の喜びはありません。ぜひ今後もキーマンアポインターの歩みを見守っていただきながら、皆さんの事業にも大いに役立てていただければと思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。