多額の費用と時間をかけて展示会に出展したにもかかわらず、思うように商談に繋がらず、お悩みではありませんか。

名刺は集まるものの、その後のフォローが上手くいかず、成果報告に頭を抱える担当者様は少なくありません。

本記事では、展示会から質の高い商談を生み出すための具体的なコツを、事前準備・当日運営・事後フォローの3つのフェーズに分けて詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、再現性のある成功法則を理解し、「展示会は無駄だった」という後悔を成功体験へと変えることができるでしょう。

〇こんな人におすすめ

- アポイント/受注数を増加させたい

- 大手企業の開拓を進めたい

- 決裁者とのアポイントを増やしたい

- テレアポやメール、フォームなど従来の営業施策に限界を感じている

- LinkedInを含むSNS活用法を知りたい

〇この資料でわかること

- 大企業決裁者の開拓ノウハウ

- 誰でも今日から決裁者アポを取る方法

- 新時代の営業手法「LinkedInセールス」

展示会に出展する目的とは

展示会から商談を創出するコツに触れる前に、出展目的を明確にすることが不可欠です。

目的が曖昧なままでは、準備や運営の軸がぶれてしまい、期待する成果を得ることは難しいといえるでしょう。

1|見込み顧客との接点をつくる

普段アプローチが難しい業界や企業のキーパーソンと直接対話できる貴重な機会の創出

2|自社の認知度を向上させる

多数の来場者へ一度に存在をアピールし、競合他社との差別化を図るブランディング効果

3|自社商品を直接見てもらう

製品の質感や操作性を五感に訴えかけ、顧客の購買意欲を強く刺激する直接的な体験価値の提供

見込み顧客との接点をつくる

展示会に出展する最も大きな目的の一つは、新たな見込み顧客との接点を創出することです。

普段の営業活動ではアプローチが難しい業界や、決裁権を持つキーパーソンと直接対話できる貴重な機会といえます。

Web広告やテレアポとは異なり、製品やサービスに興味を持つ可能性が高い層が自ら来場するため、効率的にリードを獲得できるのが特徴です。

偶然の出会いから、将来的に大きなビジネスへと繋がる関係性を構築することが、出展の重要な目的となります。

オフラインの場で直接コミュニケーションを取ることで、オンラインでは築きにくい信頼関係の第一歩を踏み出せるでしょう。

自社の認知度を向上させる

自社の製品やサービスの認知度を飛躍的に向上させることも、展示会出展の重要な目的です。

特定のテーマに関心を持つ多数の来場者に対して、一度に自社の存在をアピールできるため、高いブランディング効果が期待できます。

印象的なブースデザインやキャッチコピーを掲げることで、業界内での存在感を高め、競合他社との差別化を図ることが可能です。

たとえその場で商談に至らなくても、来場者の記憶に残り、「〇〇といえばあの会社」という第一想起を獲得するきっかけになります。

継続的な出展は、企業の信頼性や安定性をアピールする上でも効果的といえるでしょう。

自社商品を直接見てもらう

Webサイトの画像や文章だけでは伝わらない製品の魅力を、来場者に直接体験してもらうことも大きな目的となります。

製品の質感やデザイン、操作性、デモンストレーションなどを通じて、五感に訴えかけることで、顧客の理解度を格段に深めることができます。

来場者はその場で疑問点を直接質問できるため、不安や懸念を即座に解消し、導入へのハードルを下げることが可能です。

製品を実際に手に取ってもらう体験は、顧客の購買意欲を強く刺激し、商談へと繋がる確かな手応えを生み出します。

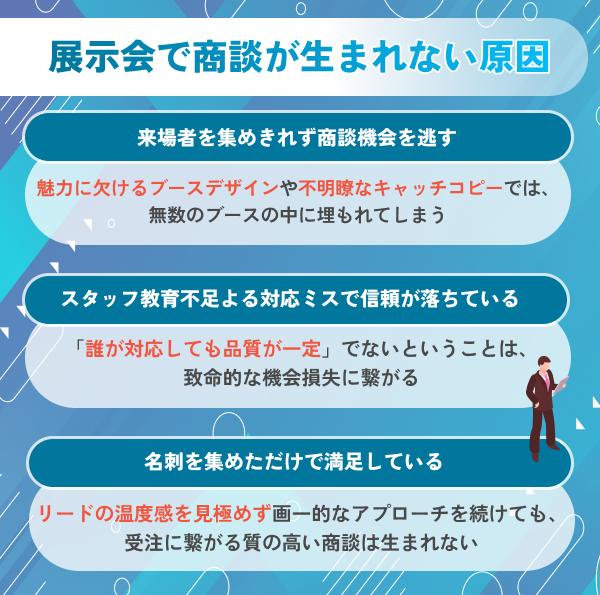

展示会で商談が生まれない原因

展示会で商談が生まれない原因を3つ紹介します。

多くの事業者が展示会で失敗している要因は、主に以下の3つです。

1|来場者を集めきれず商談機会を逃す

魅力に欠けるブースや告知不足により、そもそもブースへの来場者がなく商談機会がない状態

2|スタッフ教育不足よる対応ミスで信頼が落ちている

スタッフの知識や対応レベルのばらつきが原因で、企業の信頼を損ない機会を損失する状況

3|名刺を集めただけで満足している

名刺獲得数をゴールと錯覚し、その後のフォローアップの仕組みがなく成果に繋がらない状態

来場者を集めきれず商談機会を逃す

展示会で商談が生まれない根本的な原因として、そもそも自社ブースへの来場者を集めきれていない点が挙げられます。

競合のブースに人が集まる中、自社ブースが閑散としていては、見込み客と話す機会そのものが生まれません。

魅力に欠けるブースデザインや、誰に向けたメッセージか不明瞭なキャッチコピーでは、無数のブースの中に埋もれてしまいます。

また、出展すること自体を既存顧客や見込み顧客に告知する活動を怠っている場合、貴重な商談チャンスを逃している可能性が高いでしょう。

多くの来場者の足を止めさせることが、商談創出の第一歩となります。

スタッフ教育不足よる対応ミスで信頼が落ちている

ブースに興味を持ってもらえても、当日の運営スタッフの対応が原因で、商談機会を失うケースも多いです。

スタッフ間で製品知識や説明のレベルにばらつきがあったり、来場者への態度が悪かったりすると、企業の信頼は一瞬で失われます。

来場者からの鋭い質問に答えられず、曖昧な返答に終始してしまえば、相手の熱量も冷めてしまうでしょう。

「誰が対応しても一定の品質を保てる」という状態を築けていないことは、致命的な機会損失に繋がります。

十分な事前研修やロールプレイングを欠いたまま当日を迎えることは、絶対に避けなければなりません。

名刺を集めただけで満足している

展示会でよくある失敗が、名刺の獲得枚数をゴールにしてしまい、その後のフォローアップが疎かになることです。

「大量の名刺が集まった」という事実だけで満足し、成果があったと錯覚してしまうのは危険です。

名刺交換は、あくまで商談に向けたスタートラインにに過ぎません。

獲得したリードの温度感を見極めず、画一的なアプローチを続けても、受注に繋がる質の高い商談は生まれないでしょう。

フォローアップの仕組みやシナリオの事前設計も、最終的な成果の有無を大きく左右します。

展示会で商談に繋げる営業力がない場合は代行会社に任せるのもおすすめ

自社内に展示会で成果を出すためのノウハウやリソースが不足している場合、専門の代行会社に依頼するのも有効な選択肢です。

- 専門的な知見に基づく企画・運営・フォローの一括サポート

- 経験豊富なプロによる質の高い営業活動

- 自社リソースをコア業務に集中させながら成果を最大化

展示会はオフラインイベントでもあるため、相応の人的リソースが必要になります。

結果として失敗に終わったのであれば、本末転倒の状況になりかねません。

営業代行会社Emoooveでは、経験豊富なプロのスタッフが営業活動を行うため、質の高いリード獲得や商談への誘導を行います。

自社は商談などのコア業務に集中しながら、成果最大化を目指せるため、費用対効果の観点からもメリットは大きいといえるでしょう。

営業力不足の場合はもちろん、過去に展示会で成果が出なかった企業様も、ぜひ一度お問い合わせください。

展示会から商談を生むためのコツ【事前準備編】

展示会の成否は、事前準備で9割が決まるといっても過言ではありません。

当日や事後の活動を実りあるものにするためにも、入念な準備が不可欠です。

1|ターゲット顧客を事前に招待する

既存顧客や見込み客へ招待状を送付し、有望顧客とは事前にアポイントを確定させる攻めの姿勢

2|来場者を引きつける展示を企画する

明確なコンセプトに基づいたデザインやデモを実施し、来場者の足を止める引力のある企画立案

3|運営チームの目標を明確にする

商談化数など成果に直結するKPIを設定・共有し、チームの一体感と主体的な行動の促進

ターゲット顧客を事前に招待する

当日の偶然の出会いを待つだけでなく、積極的にターゲット顧客を招待する「攻めの姿勢」が重要です。

既存顧客や過去に名刺交換した見込み顧客リストに対し、メールやDMで出展する旨とブース番号を丁寧に告知しましょう。

その際、招待状を持参した方への特典を用意するなど、来場を促す工夫を凝らすとより効果的です。

地道な事前活動が、当日の安定した商談機会の創出に繋がります。

来場者を引きつける展示を企画する

数多くのブースの中から自社を選んでもらうには、来場者の足を止める引力のある展示企画が不可欠です。

- 何の課題解決につながるか明確なコンセプト

- コンセプトの分かりやすいキャッチコピー

- ベネフィットが伝わる視認性の高いブースデザイン

- ブースに活気を生み出す製品デモンストレーション

まずは展示コンセプトを明確に定め、一目でそれが伝わるキャッチコピーを開発し、視認性の高いブースデザインを心掛けることが重要です。

製品のデモンストレーションやミニセミナーを定期的に実施し、ブースに活気を生み出すことも有効な手法といえます。

来場者が「何か面白そうなことをやっている」と感じる仕掛けづくりが、人を呼び込み、商談のきっかけを生み出します。

運営チームの目標を明確にする

当日の運営を円滑に進め、チーム全体の士気を高めるためには、明確な目標設定と共有が欠かせません。

目標は、単なる「名刺獲得枚数」だけでなく、「有効商談化数」や「アポイント獲得数」といった、より成果に直結するKPIを設定することが重要です。

これにより、スタッフは「ただ名刺を集める」のではなく、「質の高いリードを見極める」という意識を持って来場者と接するようになります。

具体的な数値目標をチーム全員で共有し、役割分担を明確にすることで、一体感が生まれ、主体的な行動が促進されます。

展示会から商談を生むためのコツ【当日編】

入念な事前準備を実らせるためには、当日の立ち振る舞いが極めて重要になります。

来場者との一瞬の接触を、いかにして商談の機会へと昇華させるかが問われます。

1|来場者のメリットになるような声掛けを行う

抽象的な声掛けを避け、相手の課題解決に繋がる具体的なメリットを提示し警戒心を解く手法

2|質問で相手のニーズを素早く引き出す

優れたヒアリングで相手の課題や温度感を把握し、信頼関係を築き提案が響く土台を構築

3|課題解決に訴求して自社のブースに誘導する

課題解決というメリットを提示し、デモなどを活用して自然にブース内へと案内するテクニック

来場者のメリットになるような声掛けを行う

ブースの前を通りかかる来場者に、効果的に声を掛けることは商談創出の第一歩です。

「何かお探しですか?」といった抽象的な声掛けは、相手に断る口実を与えてしまいます。

以下のように、相手のメリットに繋がる具体的な問いかけが有効です。

- 〇〇の効率化にご興味はございませんか?

- △△でお困りでしたら、お役立ちできる情報がございます

来場者が抱えていそうな課題を推測し、解決策を提示する形で声を掛けることで、相手は「自分のことだ」と足を止めやすくなります。

新規性・デモ・無料・実績などで訴求できれば、より見込み客にも刺さる可能性が高いです。

売り込みの姿勢ではなく、情報提供のスタンスで接することが、相手の警戒心を解く鍵です。

質問で相手のニーズを素早く引き出す

来場者と話す機会が得られたら、一方的に製品説明をするのではなく、まず相手への質問から入ることが鉄則です。

限られた時間の中で、相手がどのような立場で、どんな課題を持ち、どの程度の興味を持っているのかを素早く見極めましょう。

闇雲に質問するのではなく、相手が「はい」「いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンと、自由に回答できるオープンクエスチョンを使い分けるのがおすすめです。

具体的には「現在はどのような方法で〇〇をされていますか?」といった現状を問う質問や、「〇〇について、特に課題に感じていらっしゃる点はどこですか?」といったニーズを深掘りする質問が有効です。

優れたヒアリングは、相手に「自分のことを理解してくれようとしている」という安心感を与え、その後の提案が響きやすくなります。

相手が情報収集目的なのか、具体的な導入検討段階なのかを判断し、対応の濃淡をつけましょう。

課題解決に訴求して自社のブースに誘導する

通路での立ち話で相手の課題を引き出せたら、次はその課題を解決できるという文脈で、自然にブース内へと誘導します。

例えば、「その課題でしたら、こちらのデモ機で解決策を具体的にお見せできますが、5分ほどお時間よろしいでしょうか」といった流れです。

単に「ブースへどうぞ」と促すのではなく、相手の課題解決というメリットとセットで提示することがポイントです。

相手が得られる価値を明確にすることで、ブースへ立ち寄ることへの心理的なハードルを下げることができます。

ブース内では、より詳しいヒアリングやデモンストレーションを行い、商談化への確度を高めていきましょう。

展示会から商談を生むためのコツ【フォロー編】

展示会は、閉幕した瞬間からが本当の勝負の始まりです。

獲得したリードの熱が冷めないうちに、いかに迅速かつ効果的なフォローができるかで、商談化率は大きく変わります。

1|展示会翌日までにお礼メールを送付する

他社に先んじて迅速かつ丁寧にアプローチし、記憶が新しいうちに良好な関係を築く初動

2|数日以内にフォローコールを行う

メール送付後に電話で直接対話し、見込み客の温度感を見極めアポイント獲得を目指す行動

3|見込み客の熱量に合わせて提案を変える

相手の検討度合いに応じてアプローチを最適化し、中長期的な関係を築くナーチャリング視点

展示会翌日までにお礼メールを送付する

フォローアップの第一歩として、展示会終了後の翌日までには、必ずお礼のメールを送付しましょう。

スピードは極めて重要で、多くの競合も同様のアクションを起こすため、他社に先んじてアプローチすることが記憶の定着に繋がります。

メールの内容は、単なるテンプレートの文章ではなく、当日の会話内容に少し触れるなど、パーソナライズされた一文を加えることで、相手の印象に強く残ります。

この初動の速さと丁寧さが、その他大勢の出展社から一歩抜け出し、良好な関係を築くための礎となります。

メールの最後には、後日改めて電話で連絡する旨を記載し、次のアクションを予告しておくとスムーズです。

数日以内にフォローコールを行う

お礼メールを送付した後は、数日以内に電話でのフォローアップ、いわゆるフォローコールを行いましょう。

メールだけでは相手が見てくれているのか、温度感が高いのかが分かりません。

そのため、電話で改めてお礼を述べるとともに、展示会で話した課題について、より詳しくヒアリングし、具体的な商談のアポイント獲得を目指します。

その際、展示会で得た情報に基づき、温度感が高いと判断した見込み客から優先的に連絡することが、効率的なアプローチの鍵です。

すべての名刺に同じように電話するのではなく、優先順位をつけて戦略的に動くことが成果を最大化します。

見込み客の熱量に合わせて提案を変える

獲得したすべてのリードが、すぐに商談化するわけではありません。

フォローアップで最も重要なのは、見込み客一人ひとりの熱量や検討度合いに合わせて、アプローチ方法を変えることです。

すぐにでも商談に進めそうな「ホットリード」には、具体的な提案や見積もりの話を進めます。

一方で、まだ情報収集段階の見込み客に対しては、定期的なメルマガ配信やセミナー案内などで、継続的に関係を維持し、興味関心を育てていく「リードナーチャリング」の視点が不可欠です。

画一的なアプローチを止め、相手の状況に寄り添ったコミュニケーションを設計することが、将来の商談機会を最大化させます。

展示会に関するよくある質問

展示会への出展を検討されている担当者様から、よく寄せられる質問とその回答をご紹介します。

疑問点を解消し、より万全の体制で展示会に臨むための一助となれば幸いです。

1|展示会で獲得できるリード数の平均はどれくらいですか?

平均値は存在せず、数より質が重要。自社の目標を設定し有効商談化率を測ることが本質

2|「逆営業」はマナー違反になりますか?

一般的にはマナー違反と見なされる行為。自社の評判を落とすリスクを避け賢明な判断が必要

展示会で獲得できるリード数の平均はどれくらいですか?

結論からいうと「平均」を一概に示すことは極めて困難です。

獲得できるリード数は以下の代表とする、無数の変数によって大きく変動します。

- 展示会の規模やテーマ

- 業界規模

- ブースの立地や大きさ

- 当日の運営レベル

小規模な展示会であれば数百枚、大規模なものでは数千枚の名刺が集まることもありますが、重要なのはその数よりも「質」です。

自社のターゲットとなる層の名刺が何枚獲得でき、そのうち何件が有効な商談に繋がったかを測る指標を持つことが重要といえます。

過去の出展データや、類似企業の事例を参考に、自社独自の目標数値を設定するのが現実的でしょう。

「逆営業」はマナー違反になりますか?

「逆営業」とは、出展社が来場者としてではなく、他の出展社ブースを訪問し、自社製品を売り込む行為を指します。

逆営業は多くの展示会において公式には禁止されていなくとも、一般的にはマナー違反とみなされるケースが多いです。

なぜなら、出展社は来場者への対応のために時間と費用を掛けてブースを構えており、他の出展社からの営業活動はその時間を妨げる行為と受け取られかねないからです。

自社の評判を落とすリスクを避けるためにも、出展社間の交流は、名刺交換や挨拶程度に留めるのが賢明でしょう。

もし協業の可能性があるなど、明確な目的がある場合は、相手の状況を十分に配慮した上で、節度を持ってアプローチすることが求められます。

まとめ

本記事では、展示会から質の高い商談を生み出すための具体的なコツを、事前準備、当日運営、事後フォローのフェーズに分けて解説しました。

展示会で成果を出すためには、単にブースを構えるだけでは不十分であり、一貫した戦略と戦術が不可欠です。

来場者を集めるための魅力的な企画、商談機会を逃さない当日の対応力、そして獲得したリードを成果に変える迅速なフォローアップ、この三位一体が成功の鍵を握ります。

今回ご紹介したコツの一つひとつは、決して特別なものではありませんが、丁寧に着実に実行することで、展示会の費用対効果は劇的に改善されるはずです。

本記事が、皆様の展示会出展を「コスト」から「投資」へと変え、確かな成果に繋げる一助となれば幸いです。

〇こんな人におすすめ

- アポイント/受注数を増加させたい

- 大手企業の開拓を進めたい

- 決裁者とのアポイントを増やしたい

- テレアポやメール、フォームなど従来の営業施策に限界を感じている

- LinkedInを含むSNS活用法を知りたい

〇この資料でわかること

- 大企業決裁者の開拓ノウハウ

- 誰でも今日から決裁者アポを取る方法

- 新時代の営業手法「LinkedInセールス」